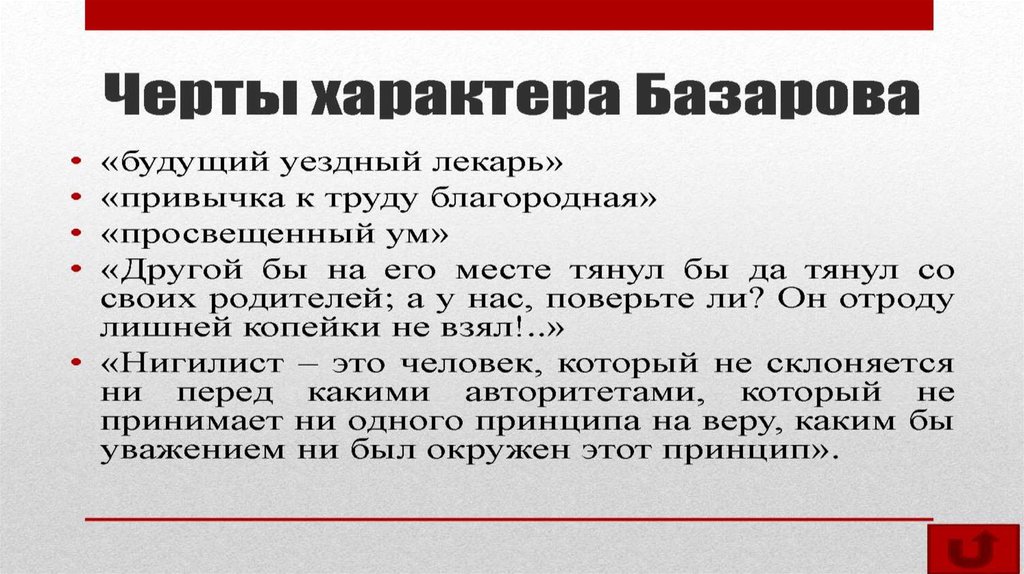

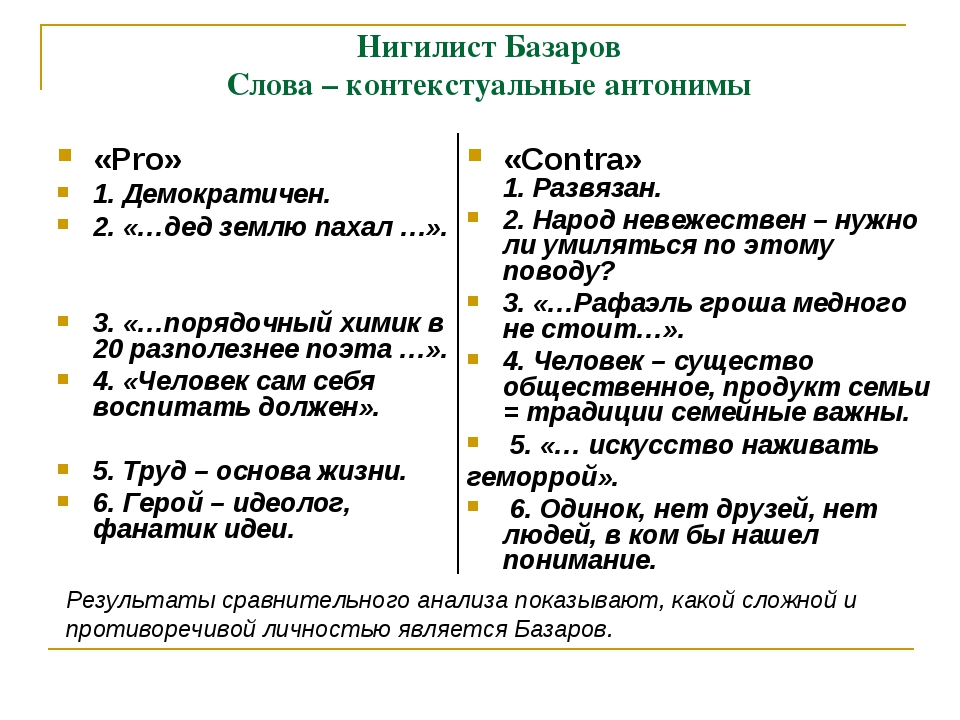

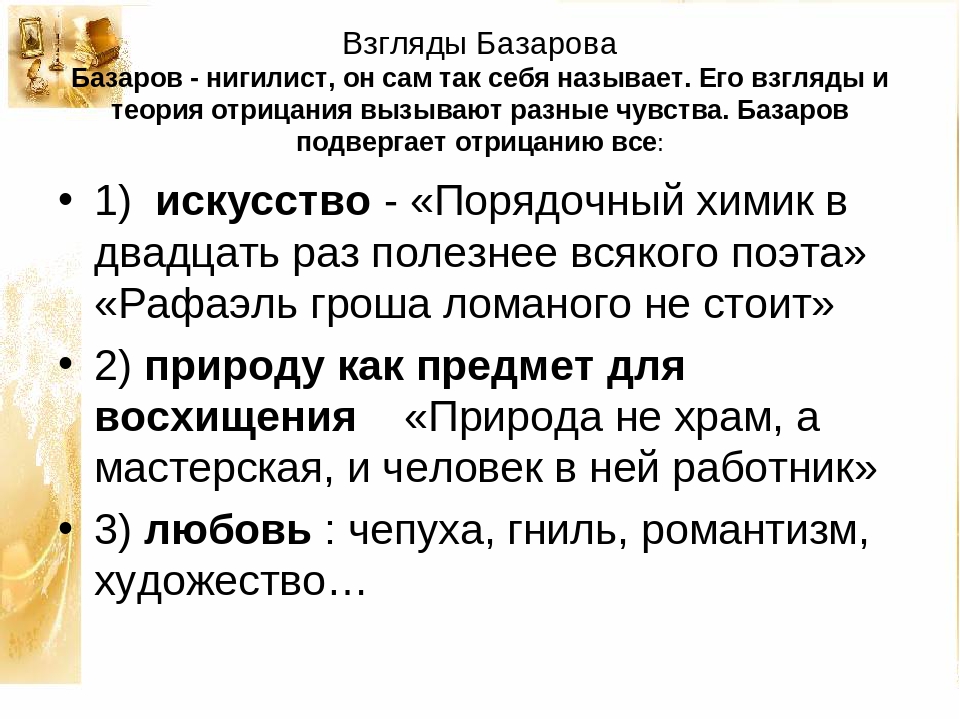

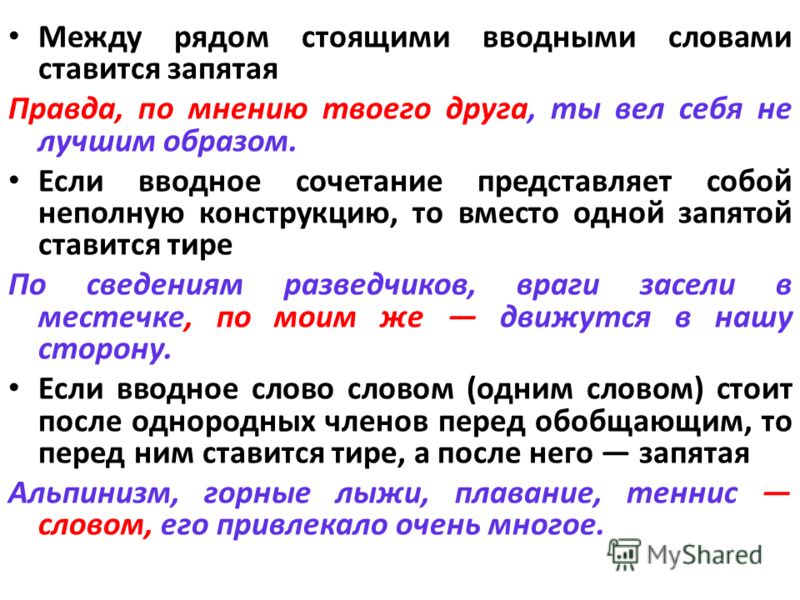

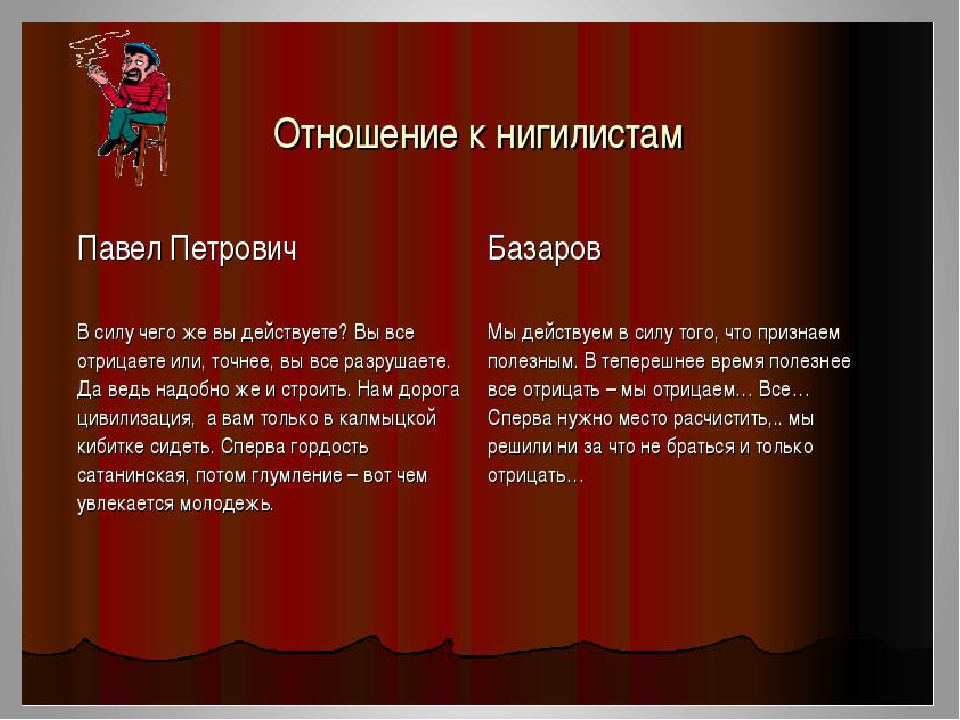

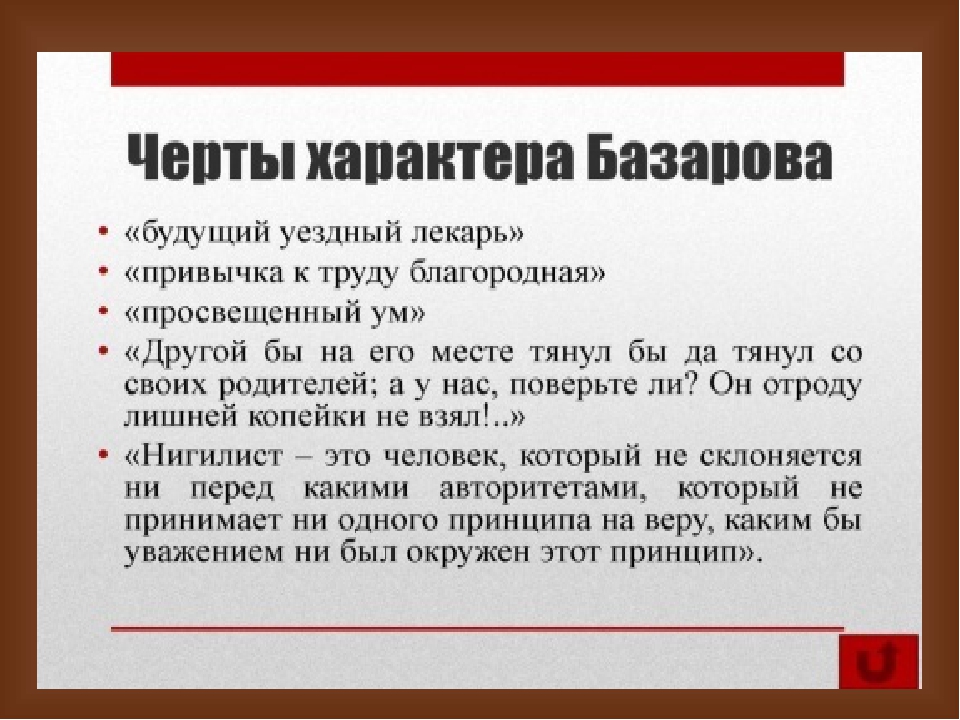

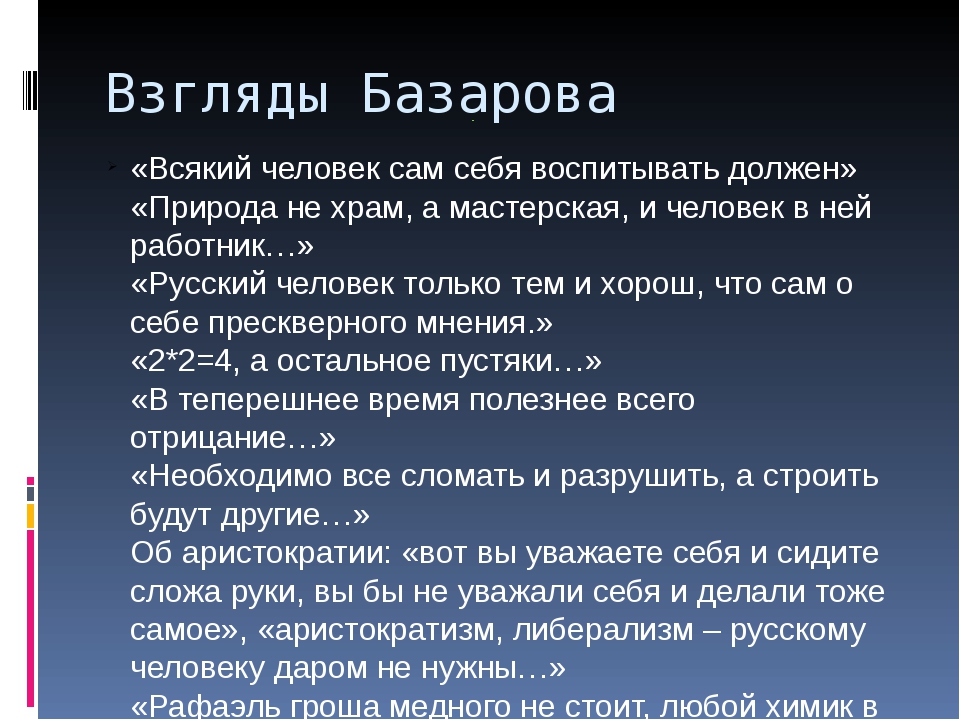

| / Сочинения / Тургенев И.С. / Отцы и дети / Нигилизм Базарова (по роману И.А. Тургенева «Отцы и деты») Образ Базарова продолжает традицию изображения «лишних людей», начатую Пушкиным в начале 19 века. Онегин, Печорин, Обломов – люди умные, образованные, имеющие свою точку зрения, но не знающие, как практически применить свои знания. Они являются яркими представителями своего времени, отражающими политические и социальные изменения, происходящие в обществе. Базаров – один из них, «новый человек», бунтарь, разночинец, ставивший своей задачей «сперва… место расчистить», а «строить» потом. Прототипом главного героя был молодой провинциальный врач, поразивший писателя умом и духовной силой. Действие романа начинается 20 мая 1859 года. Молодой человек, Аркадий Кирсанов, возвращается домой после учёбы и привозит с собой погостить своего приятеля, представившегося как «Евгений Васильев». Вскоре мы узнаём, что Базаров – сын уездного лекаря и дворянки. Он не только не стыдится своего положения в обществе, но даже отвергает свои дворянские корни. «Чёрт его знает. Секунд-майор какой-то»,– с пренебрежением говорит он об отце своей матери. Интересно, что уже описание внешности героя говорит нам о неординарности его натуры: высокий рост, обнаженная красная рука, «длинное, худое лицо с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом», «большие зеленоватые глаза и висячие бакенбарды песочного цвета», лицо «оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум». Еще можно заметить отношение автора к герою. Оно не прочитывается прямо, но если сравнивать с тем, как иронично говорит Тургенев о внешности Павла Петровича, то можно заметить некоторое уважение и симпатию к столь необычному виду Базарова. Из этого описания можно сделать выводы о Базарове: его красная обнаженная рука говорит об отсутствии щегольства, простоте и «плебействе», а медлительность, вернее, неохотливость действий создает некое ощущение бестактности, даже невежества. У Базарова особые взгляды на жизнь: он – нигилист, то есть «человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип». Базаров показан Тургеневым как сторонник самого «полного и беспощадного отрицания». «Мы действуем в силу того, что мы признаём полезным»,— говорит Базаров… — В теперешнее время полезнее всего отрицание,—мы отрицаем». Что ж отрицает Базаров? На этот вопрос он сам даёт короткий ответ: «Всё». И, в первую очередь, то, что Павлу Петровичу «страшно вымолвить»,— самодержавие, крепостное право и религию. Базаров отрицает всё то, что порождено «безобразным состоянием общества»: народную нищету, бесправие, темноту, патриархальную старину, общину, семейный гнёт и т. д. Такое отрицание, бесспорно, носило революционный характер и было свойственно революционным демократам 60-х годов. Это прекрасно понимал сам Тургенев, в одном из писем по поводу «Отцов и детей» говоривший о Базарове: «Он честен, правдив и демократ до конца ногтей… если он называется нигилистом, то надо читать: революционером». Не раз Базаров высказывает свои идеи: «порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», «природа пустяки… Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», «Рафаэль гроша медного не стоит». Этот герой отрицает даже любовь. Тургенев не мог, разумеется, видеть в нигилисте Базарове своего положительного героя. Но он хотел, чтобы читатель «полюбил» Базарова «со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью». Писатель не хотел придавать своему герою ненужной «сладости», делать его «идеалом», а хотел «сделать его волком» и всё-таки «оправдать его». В Базарове ему «металась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная и всё-таки обречённая на погибель, потому что она всё-таки стоит ещё в преддверии будущего…» То есть Тургенев считал, что время Базарова еще не наступило, но именно благодаря таким личностям общество движется вперед. Образ Базарова получил продолжение в литературной традиции в произведении Чернышевского «Что делать?».

/ Сочинения / Тургенев И.

| Смотрите также по |

Образ Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» — Примеры сочинений

Выпускное сочинение. Пишем на отлично. С примерами и образцами

1. Примеры сочинений, дополненные краткими рецензиями

Сочинение № 5. Образ Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»

В романе «Отцы и дети» И. С. Тургенев выразил себя как чуткий и проницательный художник, умеющий угадывать нарождающиеся общественные движения. В эпоху кризиса и обострения борьбы между революционерами-демократами и либералами формируется новый тип передового деятеля – разночинца-демократа (речевая ошибка: повтор слова «демократ»), человека дела, проникнутого стремлением бороться во имя изменения общественного строя в России.

Писатель увидел рождение героя нового времени и попытался изобразить его в образе (речевая ошибка: тавтология) Евгения Базарова, который (грамматическая ошибка, из-за которой создается двусмысленность: образ или Базаров?) занимает в романе центральное место.

Базаров противопоставлен всем действующим лицам романа. Он предстает перед нами как человек нового поколения, пришедшегона смену «отцам», не способным решить основные проблемы своей эпохи. Что же представляет собой этот герой?

Базаров интересен для нас прежде всего своей жизненной позицией: он нигилист, то есть человек, который «не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру». Действительно, герой всегда верен себе и имеет собственную точку зрения по каждому вопросу, в том числе и по вопросу любви (неудачное сочетание, лучше написать «в том числе и о любви»). Нигилизм Базарова выражается в стремлении ничего не принимать на веру, все проверять практикой.

Кроме того, он ученый. Его путь – это типичный путь разночинца-труженика. Годы упорного труда сделали его образованным человеком. Научный кругозор Базарова очень широк. Читателю неизвестно, на каком поприще развернется талант Базарова: это можно только предполагать. «Ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?» – спрашивает старик Базаров Аркадия. «Разумеется, нена медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых», – отвечает Аркадий, которому, видимо, известны намерения Евгения.

«Разумеется, нена медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых», – отвечает Аркадий, которому, видимо, известны намерения Евгения.

И вот Базаров попадает в дом Кирсановых – некое «гнездо феодалов». И его внешний вид, и образ жизни – все отличает «господина нигилиста» от уездных аристократов Кирсановых.

Наиболее ярко описан Павел Петрович – дядя Аркадия – сын генерала, гвардейский офицер, все душевные силы которого ушли на романтическую любовь к светской красавице. Да и внешне, по описанию Тургенева, он – аристократ до кончиков ногтей. Резко отличается от него в этом плане Базаров, одетый в длинный балахон с кистями. С первого взгляда Павел Петрович проникся к Базарову неприязнью. Главная причина, вызвавшая ненависть старшего Кирсанова к Базарову, заключалась в том, в чем даже сам себе Павел Петрович не признавался: Базаров перечеркивал всю его жизнь.

Во-первых, Евгений считал аристократов никчемными людьми, которые «сидят сложа руки» и никакой пользы обществу не приносят. Павел Петрович, напротив, полагал, что в аристократах развито чувство собственного достоинства, уважения к себе, то есть чувства, необходимые для развития общества. Дядя Аркадия считал Базарова гордецом, нахалом, он подозревал, что Базаров не уважает его, Павла Кирсанова!

Павел Петрович, напротив, полагал, что в аристократах развито чувство собственного достоинства, уважения к себе, то есть чувства, необходимые для развития общества. Дядя Аркадия считал Базарова гордецом, нахалом, он подозревал, что Базаров не уважает его, Павла Кирсанова!

Во-вторых, Базаров утверждает, что невозможно говорить о высших материях, когда речь идет о хлебе насущном, что ничего нельзя совершить, пока сам народ не будет готов к каким-либо преобразованиям.

По-разному относятся герои к природе. Базаров считает, что «природа не храм, а мастерская», что «человек в ней работник». Он возражает против наслаждения красотой природы, требует действенного, активного отношения к ней. Павел Петрович, соответственно, наоборот. (Непонятно, что «соответственно» и что «наоборот».)

Эти и другие несоответствия во мнениях и взглядах послужили толчком к дуэли, которая занимает в романе важное место. Павел Петрович был настроен очень решительно, когда вызывал Базарова на дуэль, и поэтому, откажи ему Базаров, он прибегнул бы к насильственным мерам (здесь и содержательная, и речевая ошибка: непонятно, к каким мерам прибегнул бы Кирсанов, само словосочетание – официально-деловое, в сочинении неуместное). А Евгений не мог допустить, чтобы кто-то покушался на его гордость, свободу и независимость. Он понимал, что в случае отказа будет опозорен, поэтому согласился. Во время дуэли с Павлом Петровичем Базаров вел себя так, что даже его противник был вынужден признать, что «господин Базаров вел себя отлично». Он говорит: «Вы поступили благородно… сегодня, сегодня – заметьте».

А Евгений не мог допустить, чтобы кто-то покушался на его гордость, свободу и независимость. Он понимал, что в случае отказа будет опозорен, поэтому согласился. Во время дуэли с Павлом Петровичем Базаров вел себя так, что даже его противник был вынужден признать, что «господин Базаров вел себя отлично». Он говорит: «Вы поступили благородно… сегодня, сегодня – заметьте».

Есть всего один пункт, в котором непримиримые противники как будто бы сходятся во взглядах. Когда спор зашел о народе, Павел Петрович восклицает: «Он свято чтит предания, он патриархальный, он не может жить без веры…» «Я не стану против этого возражать, – перебил Базаров, – я даже готов согласиться, что в этом вы правы». (Весь фрагмент, посвященный сравнению Базарова и Павла Петровича, в данном сочинении неуместен, поскольку тема «Образ Базарова», а не сравнительная характеристика героев.)

Базаров – человек, которому в отдельных случаях можно подражать. Но все очарование рассеивается, когда вспоминаешь его отношение к родителям, его снисходительный тон в разговоре с отцом, необыкновенно добрым и милым человеком, его молчание, всегда пугавшее мать, которая души не чаяла в своем Енюше. А его отъезд из дома, глубоко ранивший душу отца и матери? Нет, все это врядли говорит в пользу Евгения.

А его отъезд из дома, глубоко ранивший душу отца и матери? Нет, все это врядли говорит в пользу Евгения.

Его высокомерное отношение к людям особенно проявляется в отношениях с Ситниковым, которым он помыкает, как собачонкой. Ведь даже если человек стоит ниже тебя по способностям, уму и воле, разве можно презирать его за это? (Не совсем правильное понимание текста романа, в котором автор отнюдь не осуждает героя по этому поводу.)

Несмотря на желание «возиться с людьми», Базаров бесконечно одинок. Хоть он и говорит Павлу Петровичу, что «нас (грамматическая ошибка: смешение прямой и косвенной речи) не так мало, как вы полагаете», в романе мы не встречаем настоящих единомышленников Базарова. Зато Тургенев показывает нам его учеников и последователей. Это прежде всего Аркадий, который с легкостью расстается с «детьми» и переходит к «отцам». Увлечение Аркадия Базаровым – это не более чем дань молодости. Евгений хотел перевоспитать Аркадия, сделать его «своим», но очень скоро убедился, что это неосуществимо. И все же по-человечески Базарову тяжело расставаться с Аркадием, к которому он был искренне привязан. В романе Аркадий – лучший из «учеников» Базарова.

И все же по-человечески Базарову тяжело расставаться с Аркадием, к которому он был искренне привязан. В романе Аркадий – лучший из «учеников» Базарова.

Одинок Евгений не только в дружбе, но и в любви. В чувстве к Одинцовой он раскрывается как натура сильная и глубокая. До встречи с Одинцовой он, очевидно, не знал настоящей любви, поскольку отрицал ее. Базаров сразу увидел в Одинцовой человека незаурядного и выделил из круга губернских дам: «На остальных баб не похожа». Одинцова во многом достойна его. И это тоже показывает героя с лучшей стороны. Если бы он полюбил женщину пустую и ничтожную, его чувство не вызвало бы уважения. Он охотно делится с Анной Сергеевной своими мыслями, видит в ней умную собеседницу. Откровенно называетее аристократкой, осуждает в ней то, что ему чуждо. Этот человек, как бы он ни полюбил, не пожертвует во имя любви своими убеждениями.

Несчастная любовь приводит Базарова к тяжелому душевному кризису. Все валится из рук, и само заражение кажется не таким уж случайным. Вполне понятно, что человек в подавленном состоянии становится неосторожным. Но Евгений не стал унижаться, как Павел Петрович, перед разлюбившей его женщиной. Тургенев показывает, что Базаров в любви выше уездных аристократов, в том числе умной и обаятельной, но холодной и эгоистичной Одинцовой.

Вполне понятно, что человек в подавленном состоянии становится неосторожным. Но Евгений не стал унижаться, как Павел Петрович, перед разлюбившей его женщиной. Тургенев показывает, что Базаров в любви выше уездных аристократов, в том числе умной и обаятельной, но холодной и эгоистичной Одинцовой.

Одиночество – обычно признак гордого характера, выражение душевного разлада, предвестник горькой судьбы. Сам Тургенев утверждал, что Базаров – лицо трагическое. С точки зрения автора, трагизм Базарова прежде всего в том, что время Базаровых еще не пришло. Писатель, стремясь точно изобразить открывшийся ему новый тип человека, вовсе не хочет приукрашивать своего героя. Но его Базаров – натура сильная и неординарная, хотя и противоречивая. Имможно восхищаться, его можно ненавидеть, но оставить равнодушным главный герой не может никого.

Вывод в сочинении есть, а заключения, которое «выводило» бы из темы так же, как введение в нее «вводит», нет. А между темзавершить сочинение можно было бы лишь одной фразой : «Им можно восхищаться, его можно ненавидеть, но к нему нельзя быть равнодушным, как нельзя равнодушно относиться к другим ярким образам, созданным выдающимися писателями-классиками: Печорину, Раскольникову, Болконскому».

В основном тема раскрыта, однако автор от нее иногда отклоняется, напримерследовало бы больше внимания уделить личности Базарова, а не сравнительной характеристике его и Павла Петровича Кирсанова. Речевые и грамматические ошибки и содержательные недочеты немногочисленны, но заметны. Заключение отсутствует. Оценка – «хорошо» .

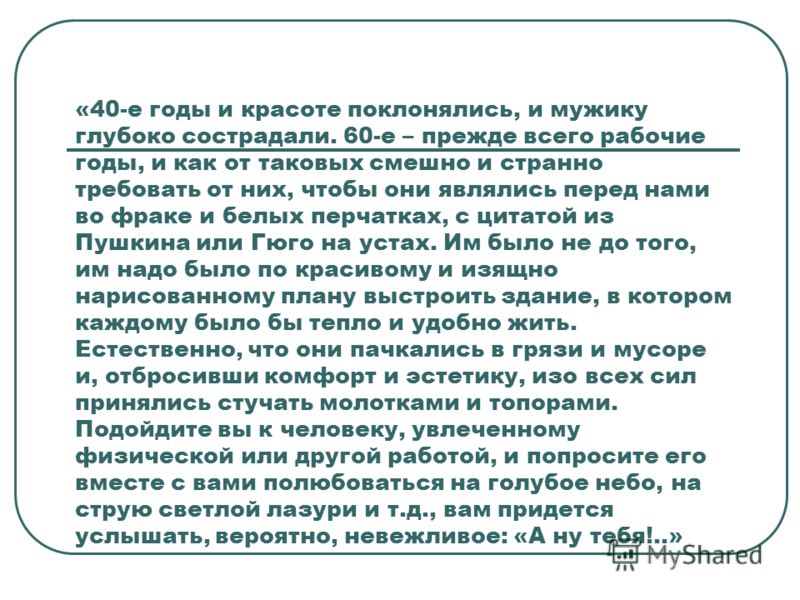

О трудностях диалога в России

Вечная проблема отцов и детей – это не только конфликт поколений, но и конфликт разных взглядов. Тургенев написал роман, который раскрывает причины такого конфликта в России. В этой главе поговорим о причинах появления «Отцов и детей», как Тургенев ответил в романе русским критикам и зачем он цитирует Пушкина в последнем абзаце.

В русском национальном характере можно выделить много замечательных качеств: трудолюбие, сметливый ум, упорство, но поиск компромисса и желание услышать и понять собеседника в этот список не входят. Тургенев, который много жил за границей и общался с европейцами, особенно это чувствовал. Этой проблеме посвящен его роман «Отцы и дети», в котором конфликт поколений соседствует с конфликтом двух взглядов на мир.

Этой проблеме посвящен его роман «Отцы и дети», в котором конфликт поколений соседствует с конфликтом двух взглядов на мир.

Аркадий Кирсанов постоянно противоречит своему отцу Николаю Петровичу и дяде Павлу Петровичу, находясь под обаянием своего друга Евгения Базарова. А разночинец-демократ Базаров спорит с дворянином-либералом Павлом Петровичем Кирсановым. Кажется, нет той области человеческих отношений, предмета в культуре, явления в жизни, на которое бы они смотрели одинаково. Они даже не пытаются понять точку зрения оппонента. И Базаров, и Павел Петрович считают себя единственными носителями истины. И оба ошибаются.

Но ошибку «отцов» еще как-то можно объяснить. В романе Базаров с легкостью заявляет Аркадию: «Твой отец добрый малый, ‹…› но он человек отставной, его песенка спета». Какой отец примет такое пренебрежительное отношение детей к себе? Да и вообще – поставьте себя на место «отцов» в произведении Тургенева. Ваш род – интеллигенция в седьмом колене: по утрам за большим столом все пьют чай, дети с пяти лет читают Пушкина, в школьные годы вы возили ребенка по Европе, приобщая к мировой художественной культуре.

И вот ваш сын в общежитии познакомился с парнем из неблагополучной семьи, который носит пирсинг и татуировки, постоянно дерзит или презрительно молчит. Да еще и литературу какую-то непонятную дает читать: а вдруг секта? Словом, у «отцов» в романе есть все основания для беспокойства и даже негодования. Ведь давно известно: не суйся со своим уставом в чужой монастырь. В этой семье принято каждое утро в определенное время собираться и пить чай. Базаров же как будто специально не приходит на эти встречи, потому что хочет показать, что он выше подобных ритуалов.

Дети

У «детей» таких же оснований для раздражения нет. Они скорее хотят показать, что уже взрослые и что взгляды родителей устарели. Базаров так одевается, чтобы привлечь внимание, показать, что никто ему не указ. При этом его мировоззрение чрезвычайно цельное: по словам автора, Базаров – нигилист, «выразитель новейшей нашей современности», то есть 1850–1860-х годов.

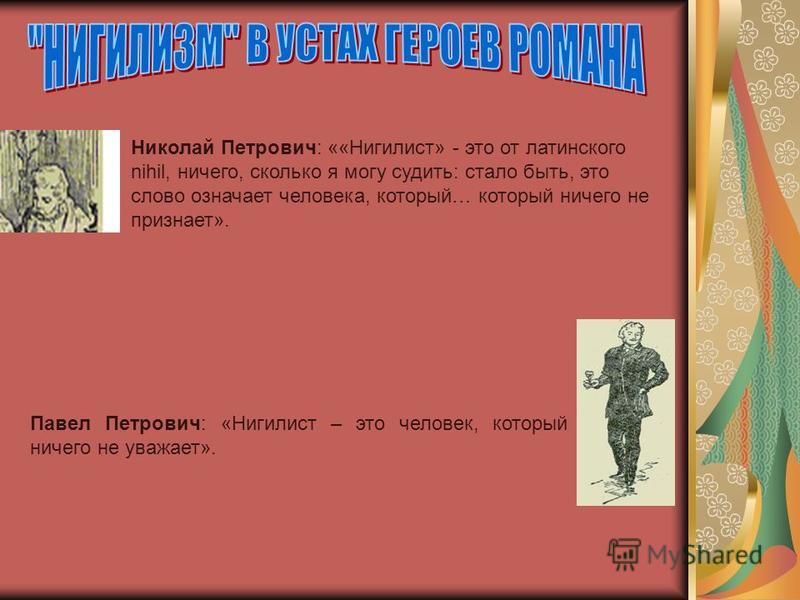

«– Нигилист, – проговорил Николай Петрович. – Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который… который ничего не признает?

– Это от латинского nihil, ничего, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который… который ничего не признает?

– Скажи: который ничего не уважает, – подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

– Который ко всему относится с критической точки зрения, – заметил Аркадий.

– А это не все равно? – спросил Павел Петрович.

– Нет, не все равно. Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

– И что ж, это хорошо? – перебил Павел Петрович.

– Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно».

То есть, если говорить просто, нигилист – это всеотрицатель.

Базаров с юношеским максимализмом отрицает даже те вещи, которые в семье Кирсановых незыблемы. Например, всю предшествующую культуру. Ему не понять, почему Николай Петрович читает Пушкина: «Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает. ‹…› Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать». Базаров критичен к Рафаэлю и живописи вообще, иронизирует над игрой Николая Петровича на виолончели.

‹…› Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать». Базаров критичен к Рафаэлю и живописи вообще, иронизирует над игрой Николая Петровича на виолончели.

Павел Петрович спрашивает: «Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете… Да ведь надобно же и строить». И хотя Базаров подтверждает, что дело таких, как он, только отрицать («нужно место расчистить»), а строить будут те, кто придет ему на смену, у него есть и «позитивная» часть программы: «Исправьте общество – и болезней не будет».

Здесь кроется еще одна причина, по которой Базаров так уничижительно разговаривает с Кирсановыми. Ведь лет двадцать назад они были молодыми и могли изменить что-то в стране, но были слишком трусливы, чтобы что-то менять. «Отцы», по мысли Базарова, только болтают, а «болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда» и это ведет лишь к бессмысленному и пустому «обличительству». Базаров же требует уничтожения и замены самих основ общества.

Базаров же требует уничтожения и замены самих основ общества.

Влюбленный нигилист

Хотя на словах планы героя звучат прекрасно, проверку жизнью они не проходят. Тургенев показал несостоятельность нигилистских взглядов Базарова, даже покарал его за них. Нигилист не прошел проверку любовью, которую Тургенев считал главным человеческим качеством.

Тургенев и Виардо

Тургенев почти всю свою жизнь любил одну женщину – французскую певицу и актрису Полину Виардо. Через семь лет после знакомства он писал возлюбленной: «Я ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые семь лет тому назад имел счастье говорить с вами. ‹…› Дом этот находится на Невском, напротив Александринского театра; ваша квартира была на самом углу, – помните ли вы? Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те, которые относятся к вам ‹…› я стал уважать себя с тех пор, как ношу в себе это сокровище ‹…› а теперь позвольте мне упасть к вашим ногам». Их чувства продлились до самой смерти Тургенева, который умер на руках у Виардо.

Нежность и некоторая нерешительность отличала многих влюбленных героев Тургенева. Критики, и особенно критики-демократы, воспринимали это как отсутствие в человеке воли. Н.Г. Чернышевский написал статью «Русский человек на rendez-vous» о повести Тургенева «Ася», где громил влюбленного либерала, считая его в этом проявлении чувств «дряннее отъявленного негодяя». Критик в споре с Тургеневым хотел доказать, что в несчастной любви либерала повинны не роковые законы, а он сам, пасующий перед любыми решительными поступками. Его любовь всегда оборвана страхом молодого человека перед риском, его недоверием к собственному чувству. В Базарове Тургенев отвечает критикам, как бы говоря: вы смеетесь над любовными переживания либерала? Так посмотрите, как будет вести себя на rendez-vous демократ и нигилист.

Базаров из принципа сводил любовь к физиологии. Когда Аркадий рассказал другу, что в молодости его дядя был влюблен в роковую красавицу княгиню Р., у которой было некое «магнетическое свечение глаз», Базаров просто ответил: «И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука».

Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука».

Теперь Базаров должен на собственном опыте убедиться, что существуют глубокие и сильные романтические переживания. Анна Сергеевна Одинцова ничуть не похожа на обычный образ «тургеневской девушки»: это красивая женщина в расцвете сил, с жизненным опытом, развитым и пытливым умом, с аристократическим обликом и манерами. Только ей удается пленить нигилиста.

Базарова нравственно сокрушает не только чуждая ему романтичность, но и безответность чувств. Он теряет былой оптимизм и уверенность в себе, приходит к новым и очень мрачным мыслям о жизни, противоречащим его прежним взглядам. В разговоре с Аркадием он, утверждавший недавно, что человек – это работник в мастерской природы, теперь признается, что человеческая личность представляется ему чем-то ничтожным в бесконечности пространства и времени.

Базаров долго хандрит в доме родителей, а приехав к Кирсановым, легкомысленно любезничает с возлюбленной Николая Петровича и принимает вызов Павла Петровича на дуэль, нелепость которой сам хорошо понимает. К середине XIX века дуэли уже были анахронизмом. На дуэли Базаров ранил Павла Петровича и сразу же, как истинный врач, оказал ему первую помощь.

К середине XIX века дуэли уже были анахронизмом. На дуэли Базаров ранил Павла Петровича и сразу же, как истинный врач, оказал ему первую помощь.

Смерть как часть жизни

В финале герой получает заражение крови при вскрытии трупа и умирает в расцвете сил. Перед смертью он называет себя ненужным для России человеком: «Меня вы забудете, ‹…› мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет… Это чепуха; но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось… вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать… Я нужен России… Нет, видно не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник… мясо продает… мясник… постойте, я путаюсь… ‹…› Прощайте… Послушайте… ведь я вас не поцеловал тогда… Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет…»

Тургенев недвусмысленно показывает, что взгляды Базарова ошибочны. Но при этом в отношениях с Одинцовой Базаров проявляет большое нравственное достоинство, не теряя лицо даже перед смертью. Свою случайную и нелепую смерть герой принимает с такой трезвостью, с такой моральной стойкостью и мужеством, на какую не были способны его идейные противники. Критик Дмитрий Писарев, буквально очарованный Базаровым, писал: «Умереть так, как умер Базаров, – все равно что сделать великий подвиг».

Свою случайную и нелепую смерть герой принимает с такой трезвостью, с такой моральной стойкостью и мужеством, на какую не были способны его идейные противники. Критик Дмитрий Писарев, буквально очарованный Базаровым, писал: «Умереть так, как умер Базаров, – все равно что сделать великий подвиг».

Смерть Базарова – это победа простых и естественных законов жизни над предвзятыми, схоластическими теориями нигилистов. Не случайно заканчивается роман на щемящей ноте – описанием кладбища, где теперь покоится Евгений Базаров:

«Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружавшие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам… Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка – муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем… Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной” природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…»

Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка – муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем… Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной” природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…»

Перед лицом вечности растворяются все споры, стираются противоречия между «отцами» и «детьми», там господствует «равнодушная» природа. Последнее слово Тургенев сознательно берет в кавычки, потому что это скрытая цитата из стихотворения так нелюбимого Базаровым Пушкина «Брожу ли вдоль улиц шумных…» (1829 год):

Последнее слово Тургенев сознательно берет в кавычки, потому что это скрытая цитата из стихотворения так нелюбимого Базаровым Пушкина «Брожу ли вдоль улиц шумных…» (1829 год):

Брожу ли я вдоль улиц шумных,

Вхожу ль во многолюдный храм,

Сижу ль меж юношей безумных,

Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,

И сколько здесь ни видно нас,

Мы все сойдем под вечны своды –

И чей-нибудь уж близок час.

‹…›

И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

Идея Пушкина («мы все сойдем под вечны своды») очень близка позиции Тургенева. Тургенев в эпилоге говорит: мы все умрем, но это совсем не значит, что нужно плакать и готовиться к смерти. С твоей смертью жизнь на земле не заканчивается, она продолжится в твоих детях и внуках (у Аркадия в эпилоге романа рождается сын). И настоящее счастье в этих простых законах рождения и смерти, а не в спорах о том, «как нам обустроить Россию». Потому что жизнь сложнее, чем кажется либералам и нигилистам.

Потому что жизнь сложнее, чем кажется либералам и нигилистам.

Тургенев был идеологическим противником нигилистов, поэтому его симпатии были не на стороне Базарова. Автор устроил герою проверку любовью, которую тот не прошел. Однако чутье реалиста заставило Тургенева показать смерть Базарова так, что он в ней выглядит не карикатурой, а мужественным человеком, вызывающим уважение. А проигравшими в итоге оказываются все стороны конфликта, потому что так и не научились прислушиваться к другим.

ПредыдущаяСодержаниеСледующая

Сочинение. Базаров — победитель или проигравший? в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети»

Сочинение.

Базаров — победитель или проигравший? в произведении И. С. Тургенева «Отцы и дети»

..

В романе Тургенева “Отцы и дети” в самом названии заложена антитеза: столкновение эпох, противоречие поколений. Но сюжет не строится на этом. Конфликт также возникает из-за выбора жизненного пути у нового поколения “детей”. Так какие же возможности существуют у “сыновей” в романе и к чему они приведут?

Так какие же возможности существуют у “сыновей” в романе и к чему они приведут?

Героями, представляющими новое поколение, являются Аркадий и Базаров. Их объединяют общие жизненные ценности и взгляды, характерные для их эпохи. Однако они оба, начав свой жизненный путь из одной точки, пошли в разных направлениях. В начале романа они приезжают в дом Кирсановых. Оба они являются последователями модного в то время течения — нигилизма. Это практицизм, возведенный в абсолютный принцип, опирающийся на вульгарный материализм, упрощающий материалистическую философию, сводящий ее к набору якобы самоочевидных истин. “Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип”. С этой точки зрения Пушкин — вздор, Рафаэль — “гроша медного не стоит”, а “порядочней химик в 20 раз полезнее всякого поэта”. Нигилизм отрицает духовные и нравственные стороны жизни.

Из-за этого течения Базаров сразу же вступает в конфликт с Павлом Петровичем, защищающим свои “принсипы”. Аркадий всячески поддерживает Базарова в этом споре, однако его реплики не так логически стройны и не столь весомы, как у его товарища. “Мы ломаем, потому что мы сила”, — замечает он на вопрос Павла Петровича: “Но как же это ломать, не зная даже почему?”

Аркадий всячески поддерживает Базарова в этом споре, однако его реплики не так логически стройны и не столь весомы, как у его товарища. “Мы ломаем, потому что мы сила”, — замечает он на вопрос Павла Петровича: “Но как же это ломать, не зная даже почему?”

Здесь намечено некоторое различие между двумя персонажами: Базаров полностью осознает свою теорию, а Аркадий как бы учится у него. Их пути идут параллельно, но Аркадий отстает от Базарова. Это и дало ему впоследствии возможность избавиться от нигилистической теории, поскольку, не осознав ее, он не оказался в ее зависимости. Базаров проповедует Аркадию теорию: “нравится тебе женщина… старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась”. Аркадий так и сделал: поняв, что Одинцова им не интересуется, он бесчувственно “переключился” на доступную Катерину, хотя внутренне и не согласен с таким подходом к делу.

Сам же Базаров начинает осознавать ущербность своей теории. Отказ Фенечки, внезапная любовь к Одинцовой обрушили идею Базарова, что любовь — это лишь физиологическое влечение самцов и самок. Базаров обнаруживает в себе романтика и ненавидит его. Его сознание, в основе которого лежат нигилистические идеи, не может объяснить существование духовной стороны жизни, что раскалывает его существо, личность, Базарова. Он видит проявления нигилизма, доведенного до абсурда: Кукшина и Ситников, как слепые и глупые последователи, которых нигилизм привлек своей упрощенностью, схематичностью, доступностью, необязательностью ума, образования, совести и нравственности.

Базаров обнаруживает в себе романтика и ненавидит его. Его сознание, в основе которого лежат нигилистические идеи, не может объяснить существование духовной стороны жизни, что раскалывает его существо, личность, Базарова. Он видит проявления нигилизма, доведенного до абсурда: Кукшина и Ситников, как слепые и глупые последователи, которых нигилизм привлек своей упрощенностью, схематичностью, доступностью, необязательностью ума, образования, совести и нравственности.

С другой стороны, он испытал любовь и воспринял ее как факт в жизни людей, что обрушило нигилистическую теорию. Но при этом Базаров ощущает неспособность измениться самому. Он осознал ценность духовной стороны жизни и ничтожность материальных вещей, ради которых он жил, что означало, что вся его жизнь прошла бесцельно в погоне за видимой выгодой. Это прозрение было страшным для него. Теряя почву под ногами, Базаров начинает ненавидеть окружающий мир, подозревать всех во лживости.

Однако, осознав гибельность теории, Базаров старается из-‘ бавить от нее Аркадия. Здесь и происходит окончательный разрыв в направлении их жизненных путей, сориентированных на разные ценности и принципы. Прощаясь с Аркадием, Базаров говорил: “…ты поступил умно; для нашей горькой бобыльной жизни ты не создан”. “А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше”. Базаров сожалеет о том, что сам не может создать свой дом. Вскоре, вернувшись в родительский дом, он умирает. Аркадий, забыв про нигилизм, женился на Кате.

Здесь и происходит окончательный разрыв в направлении их жизненных путей, сориентированных на разные ценности и принципы. Прощаясь с Аркадием, Базаров говорил: “…ты поступил умно; для нашей горькой бобыльной жизни ты не создан”. “А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше”. Базаров сожалеет о том, что сам не может создать свой дом. Вскоре, вернувшись в родительский дом, он умирает. Аркадий, забыв про нигилизм, женился на Кате.

В этом и заключаются пути “сыновей” в романе “Отцы и дети”. У них есть две альтернативы: либо жить, опираясь на опыт предыдущего поколения, используя устоявшиеся нравственные и духовные принципы, как впоследствии сделал Аркадий, либо пойти на поиски чего-то нового, восстать против незыблемых основ, сойти с протоптанной дороги и погибнуть, как Базаров. Таким образом, автор показал торжество духовных идеалов над материальными ценностями, бесцельность разрушения и неоспоримость моральных принципов.

..

..

Моё первое знакомство с Базаровым и сегодняшнее мнение о нём — Школьный софт – сборники сочинений, готовые домашние задания

0 Май

Роман Ивана Сергеевича Тургенева» Отцы и дети» был написан в 1861 году. Впервые тот самый роман появился в журнале» Русский вестник» в 1862 году. Критики оценивали тот самый роман по-разному.

Впервые тот самый роман появился в журнале» Русский вестник» в 1862 году. Критики оценивали тот самый роман по-разному.

Д. И. Писарев сказал:» Новый роман Тургенева даёт нам всё то, чем мы привыкли наслаждаться в его произведениях». Но уже другой критик М. А. Антонович говорил, что» новое произведение г. Тургенева крайне неудовлетворительно в художественном отношении».

Как бы не критиковали тот самый роман, я считаю, что в нем И. С. Тургенев полностью раскрывает актуальную тему не только своего времени, но и всех поколений. Автор не может спокойно смотреть на то, как постоянно спорят» отцы»и» дети», поэтому и описывает роман, в котором, как говорилось выше, раскрывает эту тему. Главный герой романа» Отцы и дети» — Евгений Васильевич Базаров. Это человек высокого роста, с длинным и худым лицом,» с широким лбом, кверху плоским, книгу заостренным носом, большими бакенбардами песочного цвету». Лицо» оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум». Базаров занимается медициной, любит естественные науки, химию.

Впервые читатель знакомится с Базаровым в сцене приезда Базарова и Аркадия домой к Аркадию. Аркадий Николаевич Кирсанов – товарищ и ученик Евгения Базарова.

Базаров знакомится с Николаем Петровичем Кирсановым – отцом Аркадия и Павлом Петровичем Кирсановым дядей Аркадия.

Аркадий отвечает на вопрос дяди:» Что такое Базаров?». Он говорит, что Базаров Нигилист, то есть» человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен тот самый принцип». Значит, Базаров – это человек, который всё отрицает. Прочтя эту сцену, где Аркадий рассказывает дяде и отцу о Базарове, я ещё не очень понимаю самого Базарова. Я не могу понять, что, значит, отрицать всё, что же за человек – Базаров.

Дальше автор нам объясняет то, что хотел сообщить Аркадий о Базарове.

Базаров был охотник до женщин, но любовь» в смысле романтическом называл белибердой, непростительной дурью, считал рыцарские чувства чем-то как будто уродства или болезни». Он отрицал любовь.

Он отрицал любовь.

К простому народу Базаров относится с уважением. Он сильно видит народ, способен быть с ним, считает, что народ равен с ним, потому что он сам выходец из народа. Базаров хочет, чтобы народ учился. Дома у Аркадия базаров знакомится с крестьянами. Они с ним разговаривают на равных. Но когда Базаров приехал к себе домой, крестьяне его не понимали, смеялись над ним, потому что для них Базаров был барином. Они не понимали того, что он хотел.

В доме у Кирсановых Базаров постоянно спорил с Павлом Петровичем. У них совершенно противоположные взгляды. Дело более того доходит до дуэли. Павел Петрович не хочет мириться с Базаровым. Он ищет любой предлог, чтобы начать его на дуэль.

Я впервой познакомилась с Базаровым. Он показался мне человеком грубым, бездушным, не признающим ничего.

Но, читая роман дальше, я начала понимать, что Базаров совсем не такой, какой хочет мниться.

Базаров полюбил Анну Сергеевну Одинцову. В разговорах с ней он старался показывать своё равнодушие и презрение ко всему романтическому, а оставшись один,» он с негодованием сознавал романтика в самом себе». Любовь его изменила. Он никогда не думал, что может по-настоящему полюбить, но полюбил. Базаров стал человечнее, стал больше печься о других людях.

Любовь его изменила. Он никогда не думал, что может по-настоящему полюбить, но полюбил. Базаров стал человечнее, стал больше печься о других людях.

Даже к родителям он стал относиться по-другому.

Раньше он не любил нежностей своей матери, не любил того, что его родители» тряслись» над ним. Но после того, как он влюбился, начал понимать, что такое любовь.

Только Тургенев начал показывать изменения Базарова, тут же Базаров умирает. И умирает всего из-за одной царапины. Он заражается тифом. Тем самым автор хочет сообщить читателю, что такие великие люди, как Базаров, умирают быстро, не успев сделать всё, что хотели. На их место приходят другие люди, и так продолжается из поколения в Поколение.

Дочитав роман до конца, я открыла для себя нового Базарова. Я поняла, что Базаров – целеустремленная, твердостоящая на ногах личность. Несмотря на то, что Базаров был нигилист, отрицал все принципы, они у него все равно были. Он ненавидит» аристократишек», живет по расчёту, руководствуясь влечением, отрицает пустые разговоры, признает людей, которые добиваются всего своим трудом. Базаров любит народ за самобытность, но презирает за невежество. Он выступает за честных людей

Базаров любит народ за самобытность, но презирает за невежество. Он выступает за честных людей

На данной странице представлено сочинение на тему , которое было добавлено 09.08.2015. Сочинение Сила и слабость базаровскго нигилизма уже просмотрело человек, оценило 0 человек. Надеемся что сочинение на тему Сила и слабость базаровскго нигилизма поможет вам. Если данное сочинение вам понравилось то вы можете поделиться им с друзьями. Рекомендуем вам ознакомиться с данным сочинением, прочитать комментарии и на основании полученной информации написать свое изумительное сочинение. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» рассказывает об идейных противоречиях либерального дворянства и нарождающейся демократии. Главное действующее лицо — Евгений Базаров, «нигилист», как он себя называет. Слово «нигилист» происходит от латинского слова «nugul», то есть «ничто», отрицание. Аркадий Кирсанов объясняет, что нигилист -это «человек, относящийся ко всему с критической точки зрения», а его дядя Павел Петрович считает, что это «человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, не принимает ни одного принципа на веру». |

Глава 5

Резюме и анализ

Глава 5

Сводка

На следующее утро Базаров встает раньше всех и выходит ловить лягушек для научных экспериментов. Он замечает разрушенное состояние земли и свободно разговаривает с парой крестьян. Тем временем в доме Николай чувствует себя обязанным более подробно объяснить свою связь с Фенечкой.Он рассказывает Аркадию об их особенных отношениях, и Аркадий отвечает безразличным тоном, говоря: «Ну, вы знаете мою жизненную философию, и я вряд ли захочу вмешиваться в вашу жизнь или ваше счастье». Аркадий чувствовал, что «он великодушен».

Аркадий внезапно уходит от отца, чтобы пойти поприветствовать Фенечку и обнаруживает, что у нее есть ребенок. В шутливой манере он ругает отца за то, что тот не рассказал ему о своем новом брате.

В шутливой манере он ругает отца за то, что тот не рассказал ему о своем новом брате.

Затем Павел спрашивает Аркадия о своем друге Базарове и слышит, что он нигилист.И Николай, и Павел удивлены этим термином и пытаются понять, что он означает. Они знают, что это слово происходит от латинского слова nihil, что означает «ничего». При дальнейшем обсуждении Павел утверждает, что «нигилистом» должен быть тот, кто ничего не уважает.

Вскоре после этого приходит Фенечка, чтобы подать какао, и мы видим, что она довольно симпатичный человек, которому неуютно в присутствии других. Вскоре Базаров возвращается с болот, весь в грязи после прогулки за лягушками.Павел насмешливо встречает его как «мистера нигилиста».

Анализ

Начало главы сообщает нам о характере Базарова. Он ученый и рационалист, который считает, что работа человека не сильно отличается от работы лягушки. Он подходит ко всему с максимально возможной научной объективностью и, в конечном итоге, будет утверждать, что человеческие чувства и концепции следует рассматривать либо как бессмыслицу, либо как слабость человеческого тела.

Конфликт между Аркадием и Николаем усиливается, когда Николай пытается объяснить свои отношения с Фенечкой, и Аркадий берет на себя роль более продвинутого человека, которого не может беспокоить никакая форма неортодоксальных социальных отношений. Николай не знает, как принимать эти чужие идеи, и они сбивают его с толку. Здесь следует отметить, что Россия XIX века была строго разделена на определенные социальные классы. Фенечка была представителем низшего сословия, которого не принял бы богатый класс, к которому принадлежал Николай.В полном смысле этого слова он женился на слуге, которая была ниже его в социальном отношении. Дело в том, что старый аристократический порядок настолько прочно укоренился в сознании Николая, что он не может действительно оправдать свои отношения с Фенечкой как должные, и поэтому он впадает в замешательство, когда его сын так спокойно принимает этот факт. Мы также должны знать, что когда Аркадий так великодушен, он сознательно осознает, что делает это.

В этой главе мы впервые слышим слово «нигилист». Хотя это слово сейчас широко распространено, оно было впервые придумано Тургеневым для обозначения типа человека, представленного Базаровым.Когда эта тема возникает впервые, Базарова нет, и Аркадий объясняет значение термина. Нигилист — это человек, который «рассматривает все с критической точки зрения … человек, который не подчиняется никаким авторитетам; который не принимает ни одного принципа на вере, каким бы священным и уважаемым он ни был». Напротив, Павел горд и высокомерен, что он один из представителей старого века. Он считает, что без принципов невозможно существовать.

Излагая эти идеи, Тургенев вводит одну из своих главных тем — конфликт между романтическим прошлым и реалистическим настоящим. Павел олицетворяет старое традиционное и романтическое прошлое, и он никогда не сможет оторваться от этого прошлого, чтобы стать функциональным человеком настоящего мира. Он настаивает на сохранении старых взглядов, хотя никогда не утруждает себя исследованием истины, лежащей в основе этих убеждений. Напротив, Базаров отвергнет все прошлое, не исследуя, могут ли они обладать некоторыми ценностями.По-своему они оба ошибаются.

Напротив, Базаров отвергнет все прошлое, не исследуя, могут ли они обладать некоторыми ценностями.По-своему они оба ошибаются.

Фенечка появляется впервые. Она чувствует себя неуверенно, потому что официально не замужем и, кроме того, осознает свое низкое социальное положение. Точно так же она знает, что Николай не принял ее как равную; таким образом, она старается оставаться в тени.

Две маленькие детали юмористически указывают на разницу между Павлом и Базаровым. Базаров отмечает, что Павел настаивает на модных английских умывальниках, при этом двери в дом не работают.Павел отмечает, что Базаров «не верит в принципы, но верит в лягушек».

WHKMLA: Нигилизм в России

WHKMLA: Нигилизм в России

Нигилизм в России

1860-1881

Корейская академия лидерства Минджок

Международная программа

Ча, Сован

Курсовая работа, курс европейской истории AP, март 2007 г.

Содержание

I. Введение.

II. Историческая справка России XIX века

III.Основополагающий нигилизм

IV. Революционный нигилизм

V. Последний акт русских нигилистов

VI. Нигилизм и русская литература

VII. Заключение

VIII. Библиография

I. Введение

От латинского слова nihil, что означает «ничто», нигилизм — это вера, которая утверждает, что мир без

объективный смысл, цель, постижимая истина или существенная ценность. Хотя нигилизм часто рассматривается как расплывчатый

философская концепция, это было большое политическое движение, в частности ответ России на условия царской реформы

и репрессии 1860-х гг.Вместо простого самоанализа или личных эмоций это движение политического нигилизма

в России имели дело с властью и социальными структурами и ставили под сомнение обоснованность всех существующих моральных ценностей и институтов,

с государственной целью свержения деспотической власти царя. Такие характеристики нигилистов (по-русски, нигилисты)

представлены в романе « отцов и сыновей » русского писателя Ивана Тургенева, главный герой которого,

Базаров, нигилист. В книге говорится: «Нигилист — это человек, который не преклоняется перед властью и не принимает

В книге говорится: «Нигилист — это человек, который не преклоняется перед властью и не принимает

любой принцип, основанный на вере, «потому что» условия в социальной организации настолько плохи, что разрушение желательно для нее самой

ради, независимо от какой-либо конструктивной программы или возможности ».

В этом документе будут рассмотрены исторический фон, основные события и влияние такого политического движения русского нигилизма в период

конец девятнадцатого века.

II. Историческая справка России XIX века

Россия в начале и середине девятнадцатого века была местом нарастания напряженности и драматических политических, экономических,

и социальные изменения.Индустриализация привела к большому неравенству в уровне благосостояния и возникновению совершенно новых классов людей в виде старых аристократических групп.

энергосистема трансформировалась в плутократическую. Города быстро росли, и традиционный аграрный образ жизни был уничтожен.

Более того, после российской кампании по покорению Наполеона западные идеи, четко сформулировавшие стремление к конституции

защита прав человека, представительное правительство и демократия были перенесены в Россию. Итак, когда царь Александр I

умер в 1825 году, полк солдат отказался присягать новой короне, желая вместо этого создать русскую

конституция.И хотя «декабристы», как их называли, были окончательно подавлены, оставалась возможность большого

социальные изменения на протяжении столетия.

Все эти изменения подготовили почву для нигилизма. Русские монархи осознавали, что их система крепостного права и социальная структура не соответствуют действительности.

устойчивым и закончится кровавым восстанием. Проблема заключалась в проведении эффективных и политически реалистичных реформ.

Но к середине XIX века силы государственных репрессий вкупе с долговечностью проблем уже создали

такая невыносимая ситуация, что исправить систему путем реформы было практически невозможно.Единственный разумный ответ на такого рода

ситуация была нигилизмом. Более того, неудача в Крымской войне поставила Россию в ужасное положение, когда она была вынуждена проводить реформы, и это

сделало движение нигилизма более актуальным. В конце концов, даже жестокое и жестокое полицейское государство стало неспособным предотвратить нигилистов и

другие преданные революционеры, и движение нигилизма начало распространяться в России.

III. Основополагающий нигилизм

Русский нигилизм можно разделить на два периода.Один из них — «период основания» (1860-1869), когда движение нигилизма

началось, и контркультурные аспекты нигилизма начали возмущать Россию. Другой период — революционный период

(1870-1881), в котором Катехизис революционера вдохновил ожидающее движение на движение с зубами

с десятками акций против государства Российского. Революционный период заканчивается убийством царя Александра II.

(13 марта 1881 г.).

В период зарождения русского нигилизма была организована первая Земля и Свобода .Он сговорился поддержать

Польское движение за независимость и агитация крестьян, обремененных долгами в результате ужасающих выплат выкупа

потребовалось освобождением крестьян в 1861 году. После провала заговора по подстрекательству казанских крестьян к восстанию, «Земля и воля» были закрыты.

1863 г., и таким образом начался первый период существования тайных обществ нигилизма. Организация основала школу в московских трущобах, чтобы

готовить революционеров. Кроме того, у них была секретная подгруппа под названием Hell , целью которой был политический терроризм.

убийство царя как конечная цель.Это привело к неудавшейся попытке Дмитрия Каракозова 4 апреля 1866 г., а Дмитрия Каракозова

и лидер Организации Николай Ишутин были казнены. Так закончилась Организация и началась Белая

Террор остальных 1860-х годов. Белый террор начался с того, что царь поставил графа Михаила Муравьева ответственным за подавление

Нигилисты. Два ведущих радикальных журнала, The Contemporary и Russian Word , были запрещены, либеральные реформы были запрещены.

минимизировали, а образовательную систему реформировали, чтобы подавить революционный дух.Эта акция российского государства ознаменовала конец

основополагающий период нигилизма.

Образ жизни нигилистов, или новых людей, заслуживает рассмотрения. Нигилисты вели утилитарный и аскетический образ жизни. Мода тоже была случаем

Дело в том, что стиль одежды стремился к функциональности и полезности, а не к легкомысленной моде. И в его книге The Women’s Liberation Movement

в России Ричард Стайтс говорит о «восстании в одежде» нигилистки, русское слово, обозначающее женщину-нигилистку: «Отказавшись от муслина,

ленты, перья, зонтики и цветы русской дамы, архетипической девушки нигилистического толка 1860-х годов, носили простую темную

шерстяное платье, прямое и свободное от талии, с белыми манжетами и воротником в качестве единственных украшений.Волосы были коротко острижены и

носили прямо и носили темные очки ». Еще одной примечательной чертой нигилистов был их интерес к женскому

эмансипация. Потому что женский паспорт (который использовался для обычных поездок, а не только для выезда за границу) по закону контролировался мужчинами в

В то время отец или муж полностью контролировали жизнь женщины. Нигилисты решили эту проблему, заключая фиктивные браки и

позволил эмансипацию женщин де-юре, но не де-факто.Это привело к тому, что женщины получили свободу передвижения, чтобы заниматься некоторыми видами деятельности.

академические занятия и некоторое предпринимательство.

IV. Революционный нигилизм

Выход Сергея Нечаева символизирует переход от периода основания к периоду революции русского нигилиста.

движение. Нечаев утверждал, что точно так же, как европейские монархии и католические иезуиты были безжалостно безнравственны в своем стремлении к полной

контроля, не было действий, которые нельзя было использовать во имя народной революции.Образ Нечаева во многом является результатом

Катехизис революционера (1869) как любые действия, которые он действительно совершал в жизни. Катехизис — важный документ, поскольку он установил

явный разрыв между формированием нигилизма как политической философии и тем, что он превратился в практику революционных действий. А также

В тезисе 23 катехизиса революционера № говорится: «Под« революцией »наша Организация не означает регулируемый образец в классическом,

в западном смысле, движение, которое всегда останавливается и преклоняется с уважением перед правами частной собственности и перед традициями общественного порядка и

так называемая цивилизация и мораль — та, которая до сих пор ограничивалась свержением одной политической формы, чтобы заменить ее другой, которая

пытался создать так называемое революционное государство.Единственная революция, которая могла бы принести пользу людям, — это та революция, которая

уничтожил в своих корнях любые элементы государства и уничтожил бы все государственные традиции, общественный строй и классы в России ».

Он оказал большое влияние на русский нигилизм: он основал секретную ячеечную организацию People’s Vengeance и поддерживал

отношение к воле народа. Но он был отвергнут Бакуниным и в конце концов умер в своей камере в 1882 году.

Революционное движение в постнечаевский период четко разделилось: этот раскол был между пропагандистами, которые следовали

Петр Лавров и бакунисты.Обе группы были сосредоточены на организации крестьян, и это было во многом вдохновлено верой в то, что

российский институт деревенской общины, орган самоуправления, который управлял делами деревни и принимал коллективные решения, был

кратчайший путь к русскому социализму. Однако эта попытка в конце концов не увенчалась успехом, потому что крестьяне часто передавали нигилистов полиции и,

более того, концепция сельского восстания не была подтверждена крестьянами, поскольку они не имели возможности вооружиться и

на самом деле не было традиции успешного восстания.В 1877 году произошло неудавшееся сельское восстание, названное «делом Чигрина» тремя революционерами.

Стефанович, Дойч и Бохановский, в результате чего были арестованы сотни крестьян и трое нигилистов.

Кроме того, в то время женщины играли некоторые роли в нигилистических организациях. В то время как, учитывая незначительные социальные достижения при Александре II,

женщин было труднее убедить присоединиться к проекту демонтажа общества, когда они были вовлечены, они были более привержены действию и

насилия, чем их коллеги-мужчины.Лучшим примером этого является прямое взятие оружия в начале революционного периода.

с участием одной женщины, Веры Засулич. Женщины принимали немалое участие в тайных обществах. И бухгалтерский учет в

Народная воля , самые известные тайные общества нигилистов, заявили, что от 1/4 до 1/3 организации составляли женщины. И более того,

почти половину исполнительного комитета составляют женщины. Хотя социальные нравы культуры в то время не были полностью нарушены, и

По-прежнему оставалось «женским делом», многие женщины поддерживали равноправные отношения с мужчинами.

В революционный период было создано много тайных обществ. И два из них, Troglodytes и

Революционно-народническая группа Севера в конечном итоге сформировала вторую Земля и Свободу в 1876 году. Эта группа

так же твердо утвердился в бакунистском лагере в ответ на неудачи сельских кампаний прошлых лет. Заметные события семидесятых годов

возникла в этой реакции. В декабре 1876 года на площади Казанской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге прошла политическая демонстрация.Петербург. В

митинг был разогнан полицией, и многие люди, в том числе революционер Боголюбов, были арестованы. Этот парень в

необъяснимый акт непримиримости, отказался снять фуражку с генерала Трепова, который посещал тюрьму, которую Боголюбов

поделился с политзаключенными. Разъяренный генерал избил его, потребовал, чтобы на следующий день его пороли, что и было сделано.

такая сила, что Боголюбов сошел с ума, и это в итоге привело к тюремному бунту.

Между тем Вера Засулич действовала сама.Она добивалась аудиенции у генерала в приемной российских чиновников, где

после этого она вытащила револьвер и выстрелила, убив его. Неожиданным ходом режим разрешил судить Засулича присяжных, предположив, что

результат был гарантирован, потому что она призналась в содеянном и присутствовали свидетели. Вместо этого присяжные оправдали ее и позволили ей уйти.

здание суда, где ее ждала полиция для дополнительного ареста, и произошел небольшой беспорядок, в результате которого ее увезли

ее товарищи.Этот акт и связанный с ним скандал спровоцировали многолетнюю волну действий нигилистов против агентов

государства, и попытки, в большинстве своем безуспешные, репрессий со стороны государства.

23 февраля нигилист с юга Валериан Осинский дважды застрелил прокурора Киева. 25 мая Григорий

Попко зарезал капитана киевской жандармерии Гейкинга. Михаил Фроленко, южный нигилист, стал сотрудником

Киевская тюрьма, быстро дослужилась до старшего надзирателя и 27 мая освободила Стефановича, Дойча и Бохановского от дела Чигирина.И северные нигилисты вскоре начали догонять подвиги южан с августа.

9 февраля 1879 года было расстрелом генерал-губернатора Дмитрия Кропоткина в Харькове Григорием Гольденбергом. Также в феврале

в этом году произошла смерть еще одного лазутчика и еще одна перестрелка с полицией в Киеве. А 2 апреля была неудачная попытка

убить царя Александром Соловьевым, который, наконец, был повешен 28 мая. Репрессии в течение следующих 8 месяцев были суровыми, с 16

Вешают нигилистов по всей России.Но нигилисты не прекратили своих действий; 20 февраля 1880 г. нигилист по имени Миодецкий взял

выстрел в одного из двух генерал-губернаторов, ответственных за репрессии, генерал-губернатора Лорис-Меликова. В очередной раз он промахнулся и был

казнен через два дня.

Репрессии против государства подняли вопрос о том, насколько эффективной была нынешняя стратегия Земли и свободы . В июне 1879 г.

Конференция была проведена для оценки методов насилия, используемых группой, и это привело к роспуску Land and Freedom

и создание Black Repartition , который считал воинствующую пропаганду подходящим методом для продвижения вперед, и

Народная воля , приговорившая царя к смерти.

V. Последний акт русских нигилистов

После роспуска «Земля и свобода» , «Народная воля» посвятили себя убийству царя. Они сделали

не иметь инфраструктуры, социальных решений или желания взять власть; для них разрушение стоило само по себе, а не

по гуманитарным, политическим или социальным причинам. Оценив неудачи нигилистических снайперов, было принято решение атаковать

Царь с сносами.В ноябре 1879 года нигилисты попытались заминировать железнодорожный путь, по которому царь должен был пройти из Ливадии в Санкт-Петербург.

Петербург в трех разных точках. Первый был сделан под Одессой, организован Вирой Фигнер, и предполагал попытку внедрить нигилиста.

на должность железнодорожного сторожа, но когда царь пошел другим маршрутом, от этого плана отказались. Второй связан с запутанным

план Андрея Желябова (1850–1881) изображать открытие кожевенного дела днем и закладывать динамит ночью.Когда

Поезд с царем прошел, однако взрывчатка не загорелась. Финальную точку организовал Александр Михайлов возле

Москва. Он включал в себя аренду квартиры в 50 ярдах от железнодорожной линии, рытье туннеля от квартиры до линии и

установка заряда на железнодорожной линии. Но земля, через которую проходил туннель, была песчаной и легко затоплялась, что приводило к совершенно жалким

опыт, и, наконец, поезд, в котором находился Царь, не сошел с рельсов из-за взрыва взрывчатки.

Так как нигилист не был пойман, а взрыв был серьезным вызовом, все согласились, что это правильный подход. Следующий

Попытка была предпринята в Зимнем дворце царя 5 февраля 1880 года. В ней участвовал нигилист, устроившийся на работу во дворце и занимавшийся контрабандой

количество динамита в подвал и поджигание этого взрывчатого вещества в подходящее время. И снова время действия не подходило:

запланированное прибытие царя было отложено, и взрывчатка сработала до приезда Александра.Следующая попытка включала

затопление взрывчатки под Каменным мостом на Екатерининском канале, но этому помешало опоздание одного из заговорщиков.

Другая попытка началась как амбициозное минирование дороги, по которой царь должен был пройти от гавани до поезда в Одессе, но как

планы поездок изменились, усилия были заброшены.

Остальная часть 1880-х годов обнаружила, что нигилисты озабочены отслеживанием поездок царя; они обнаружили, что воскресенье было лучшим днем для

забастовка, поскольку царь обычно следовал особым маршрутом к военной базе и обратно.Он находился на углу Невского проспекта и

Малая Садовая улица, по которой будут наносить удары нигилисты. Это включало в себя аренду квартиры, рытье туннеля и попытки действовать как следует.

граждане. Но их неспособность убедить своих соседей помешала плану, и Желябов, организатор операции, был арестован 27-го числа.

февраля.

Наконец, после нескольких попыток Александр II был убит в марте 1881 года, в тот самый день, когда он одобрил предложение о вызове представителя

собрание для рассмотрения новых реформ.И пять участников заговора с целью убийства царя, в том числе Андрей Желябов, Николай Рысаков, София.

Перовский, Николай Кибальчич и Тимофей Михайлов были торжественно повешены 3 апреля с плакатом с надписью «Царицист». Таким образом

Период русского нигилизма закончился. Наследник российского престола Александр III (1884-1894) был самодержцем по старинке, жестоко подавлялся.

любые оставшиеся нигилисты, осмелившиеся проявить себя после падения царя. Он верил в правление империей с помощью национализма, восточного православия.

и самодержавие », и он добивался успеха до самой смерти.

VI. Нигилизм и русская литература

Стоит отметить роль литературы в русской культуре, потому что литература была уважаемой формой социального комментария. Этот стиль литературы стал

известен как реализм из-за его непоколебимого изображения современной жизни, и такие литературные произведения показывают нам, что происходило в русской культуре

в 1860-х годах движение нигилизма. Такие реалистические романы, которые отражают движение нигилизма, включают Notes from the Underground ,

Преступление и наказание и Дьяволы Достоевского; Отцы и дети Ивана Тургенева; Война и мир

Толстого; Что делать? Чернышевского; Корни революции Вентури; Российская революционная интеллигенция

пользователя Pomper.В частности, выражение Базаровым напряженности между поколениями в Отцах и Сыновьях как отказ от романтического

а идеалистические позы гарантировали ему положение символа нигилистического движения, а движение нигилизма даже обязано своим названием этому роману.

А публикация «» Чернышевского «Что делать?» стал путеводной звездой для движения: на его страницах было видение

социалистические ценности нигилизма, демонстрация того, как жить с неприкосновенными радикальными ценностями и как практиковать нигилистическую немоногамию.Итак

Русский роман был поднят на новые религиозные и философские высоты благодаря тому, что он впитал нигилистское чувство культурного кризиса и жажду нового,

абсолютные значения. Кроме того, поскольку многие русские литературные произведения того времени находились под влиянием социального положения России, литература также

сильно повлиял на российское общество и культуру. Например, освобождение крестьян Александром отчасти объяснялось его реакцией на

Коллекция Ивана Тургенева Зарисовок спортсмена , изображающих крестьянский быт.

Обычно нигилизм становится более последовательной позицией в запрещенных текстах, ввозимых контрабандой в Россию эмигрантами. Один из самых плодовитых эмигрантов

Александр Герцен (1812-1870) основал Свободную русскую прессу в Лондоне. Пресса была известна своими публикациями радикальных

литература, которая варьировалась от г. до г. младшего поколения (1861 г.), в которой приводились доводы в пользу замены царя государственным служащим,

в журналы The Polar Star и Голоса из России .Его самым известным журналом был The Bell , который был ввезен контрабандой.

в Россию, где он был довольно популярен в период основополагающего нигилизма среди тех, кто стремился к социальным реформам.

VII. Вывод

В книге «Реакция в Германии » Михаил Бакунин (1814-1876) предвосхитил и вдохновил идеи нигилистов, сказав:

«Поэтому давайте доверять вечному Духу, который разрушает и уничтожает только потому, что он является непостижимым и вечным источником

всю жизнь.Страсть к разрушению — это творческая страсть ». Это указывает на то, что движение« Русский нигилизм »было большим политическим движением.

который отвергал всякую религиозную и политическую власть, социальные традиции и традиционную мораль с целью ниспровержения

деспотическая власть царя, считая, что разрушение желательно для социальной реформации.

Кроме того, помимо нигилистического подхода к социальным изменениям, который явно оказал влияние далеко за пределы социалистической традиции, систематический

способ, которым нигилисты пытались распространить свои идеи за пределы своей политики.Учитывая репрессивную среду, в которой их идеи

процветал, круг русских нигилистов продолжал приносить плоды преданных делу людей, преодолевая разрыв между теорией и

упражняться. Одним словом, нигилизм в России был не только движением, имевшим большое политическое влияние в российском обществе, но и движением.

что имело значение за пределами политики.

VIII. Библиография

1. Хингли, Рональд, Нигилисты; Русские радикалы и революционеры в период правления Александра II, 1855-81 гг.Нью-Йорк: Delacorte Press, 1969,

2. Парк, Ын-бонг, 100 сцен всемирной истории. Сеул: Шильчун, 2003 (на корейском языке)

3. Рясановский, Николас В. История России. 7-е изд. Нью-Йорк: Oxford UP 2004

4. Ричард Стайтс, Женское освободительное движение в России — феминизм, нигилизм и большевизм 1860-1930.

Нью-Джерси: Princeton UP 1991.

5. Тургенев, Иван Сергеевич, отцы и дети. Нью-Йорк: Penguin Classics, 1992

6.Алан Пратт. Интернет-энциклопедия философии

— Нигилизм. 2007.

7. Фрейдис. Домашняя страница нигилизма. 1998 г.

8. Википедия История России:

Нигилизм. 2007

был ницше нигилистом

Чтобы прояснить это определение, мы рассмотрим двух мыслителей, которые выдвигают именно такой аргумент, Фридриха Ницше и Мишеля Фуко. Ницше резюмирует свой подход к поиску истины в тексте строкой: «Цинизм — единственная форма, в которой низменные души приближаются к честности.«(Neitzsche, 1966). Принимая во внимание, что Ницше приравнивал цинизм к честности, можно лучше понять его часто воспринимаемый как« нигилистский »подход к философии. Ницше-автор, переписанный его зятем, чтобы сделать его ШТАТОМ нигилистом, совсем не интересен. Мы можем определить нигилизм как отсутствие высших ценностей. Этого можно было бы избежать, если бы у него был исчерпывающий стандартный способ… Большинство людей сосредотачиваются на этом аспекте аргументации Ницше, утверждая, что он нигилист или защитник нигилизма.Ницше, антинигилист, — интересный человек. был ли Ницше нигильстом? Подобную мораль часто клеймили как нигилист, особенно те, кто не сочувствовал его планам. Для них он философ вне времени, полностью оторванный от общественно-политических дел своей эпохи. Я желаю, чтобы мир был другим, несмотря на то, что это бессмысленно. Но по поводу вашего вопроса: для меня нет смысла, а только желания. Нигилист — это человек, который не преклоняется перед какой-либо властью, не принимает на веру какие-либо принципы, каким бы благоговением ни был закреплен этот принцип.2) он был сумасшедшим нигилистом, который считал жизнь бессмысленной по сути своей и считал, что ничего не имеет значения. Ницше Нигилист. Это ломает одну из самых фундаментальных, справедливых и действительно рациональных рамок морального мышления: моральная философия должна быть универсальной и применяться ко всем людям в равной степени. Это чувство отчуждения приводит к истощению. Некоторые говорят, что все это ужасное недоразумение и что Ницше не был подобным2. Настоящий нигилист ни во что не верит, не будет иметь никаких привязанностей и никакой другой цели, кроме, возможно, импульса к разрушению.Был ли Ницше моральным нигилистом? Фридрих Ницше . Это происходит из-за того, что его сестра-антисемитка и его идеи поддерживаются Гитлером. Последнего Ницше все цитируют все время. Нигилизм — это рациональный результат коррупции, коррупция — неизбежный факт жизни. В этом смысле буддизм — это бегство от реальности? Фридрих Ницше 6 лет назад. Я воспринимал это как разрушение ценностей в целом и беспокоился, что негативные ценности могут возникнуть из-за нигилизма. То, что когда-то считалось естественным состоянием человека, для нигилиста просто горячо.Но Ницше остается философом, которого чаще всего называют нигилистом, и первым философом, о котором в народе думают, когда упоминается нигилизм. Во всяком случае, Ницше был виталистом, прежде чем стать нигилистом в понимании Шопенгауэра. Ницше можно было отнести к категории нигилиста в том описательном смысле, в котором он считал, что традиционные социальные, политические, моральные и религиозные ценности больше не имеют реальной сущности. Двумя наиболее популярными представлениями о Ницше являются: 1) он был одержим силой и произвел на свет генетически совершенного «сверхчеловека».Был ли Ницше нигилистом? Перспективизм Ницше — это реакция на смерть Бога, которая избегает нигилистического вывода о том, что нет ничего, кроме пустоты бесполезных ценностей. Ницше называют нигилистом отчасти потому, что он провозгласил, что «Бог мертв!» Ницше объявил себя «первым совершенным нигилистом Европы» 4, но его точное понимание нигилизма и его отношение к нему остаются предметом научных дискуссий. Называть Ницше «нигилистом» — это слабая попытка дискредитировать идеал преодоления человека — это раб (хныкающие «мухи», которые жужжат и ужаливают Зуру.) Ницше говорил о разрушении высших ценностей и смерти Бога. Это серьезное заблуждение, по крайней мере, когда речь идет о собственном применении Ницше Интернет-энциклопедии философии. Но я не думаю, что Ницше был настоящим нигилистом, не в латинском смысле этого слова. Архивировано 31 марта 2019 года. — Ницше, Фридрих. То, что он имел в виду под этим часто повторяемым заявлением, стало предметом жарких споров, потому что Ницше просто провозгласил эту позицию в «Так говорил Заратустра», фактически не аргументируя ее.В популярной культуре философ Ницше обычно ассоциируется с моральным нигилизмом. Итак, на днях мы говорили о Ницше в классе, и мой учитель сказал, что, говоря о нем, вы должны упомянуть нигилизм, потому что это большая часть его философии. Ну, если говорить об экзистенциальном нигилизме, конечно. Когда доходит до основных фактов жизни, общества сами по себе являются проектами бегства от реальности. Пути побега нигилиста или мы просто догадываемся, что он был нигилистом? Одна из самых известных цитат Ницше заявляет, что «Бог мертв.«В этом отношении Ницше не был нигилистом — еще одно распространенное заблуждение. Это потеря всякого значения, смысла и цели (Moroney, 1986). Все, что считалось священным и вечным, теперь кажется просто смертным и произвольным. Существует распространенное заблуждение, что немецкий философ Фридрих Ницше был нигилистом. Ученые и почитатели Ницше приняли эти утверждения за чистую монету. Цель буддизма — противостоять тому, на избегании чего построены общества. был ли Ницше «определенно» нигилистом? «Фридрих Ницше (1844–1900)».Но прежде чем мы продолжим обсуждение вопроса о том, является ли Ницше нигилистом или нет, будет лучше узнать немного о человеке Ницше. — Ницше идентифицирует себя как активного нигилиста: «В том, что я был полным нигилистом, я признался себе только недавно» [WP§25] — Это признание часто может сбивать с толку. Ницше пишет против «нигилизма». Что еще более странно для любого, кто внимательно читал работы Ницше, его иногда называли поборником нигилизма.Он приобрел серьезную дурную славу, когда его идеи использовались нацистами — особенно его — и почему он умер? Он никогда бы не назвал себя нигилистом. Он не нигилист, а анти-нигилист. Две заметки о нигилизме, помещенные в начале книги «Воля к власти», предлагают два явно разных описания нигилизма. Таким образом, нигилист отвергает принципы, которые исторически формировали людей. пытается [очевидно успешно] подорвать идеалы и инициативы Учителя. KSA 12: 9 [60] Но на самом деле Ницше презирал нигилистов.Ницше признавал переход общества к более научному мышлению, которое вытеснило веру. Ницше родился в Рёкене, Пруссия, в 1844 году и умер, сошедя с ума в 1900 году. Различие между двумя описаниями Реджинстера Бернард Регинстер использовал очевидное различие между этими двумя … 3. Ницше считал, что смерть Бога приведет к потере универсальной перспективы и истины и, как следствие, к нигилизму. «Нигилизм был бы хорошим знаком», — пишет Ницше в своих блокнотах.Нигилист понимает, что все критерии, по которым измеряется «реальный мир», являются категориями, относящимися к вымышленному, сконструированному миру. «[WP §25] Это признание может показаться запутанным так же часто, как Ницше… Ницше Нигилист Ницше — фигура, мягко говоря, противоречивая. Он получил образование в Бонне и Лейпциге, а затем стал самоучкой (и лишился образования). С моральным нигилизмом связан моральный релятивизм. Версия Фридриха Ницше о сверхчеловеке, человеке, который принимает все, что жизнь бросает на него, никогда не плачет и пытается решить это с помощью своей сверхдержавы.Бог мертв? Ницше ошибается, приписывая ценность только тем людям, которых он считает достойными. Конечно, он мог быть моральным нигилистом. В этом задании взгляды Ницше на нигилизм «показывают больше содержания». Ницше считал, что христианская мораль руководила европейским человечеством в течение последних 1500 лет (Bishop, 2012). 2. На видео полицейские ругают 5-летнего мальчика. Несмотря на элементы нигилизма Ницше во многих его работах и тот факт, что его лучший друг Овербек был христианским нигилистом, становится ясно, что это не так.0 0. — Вилкерсон, Дэйв. Ницше родился 15 октября 1844 года в небольшом городке Рокен-бай-Люцен в Пруссии, на территории современной Германии. Вы можете найти это утверждение как в популярной, так и в академической литературе, но как бы оно ни было широко распространено, оно не является точным изображением его работы. Некоторые говорят, что Ницше был нигилистом, действительно совершенным, полным или раскованным нигилистом1. Нигилизм Ницше 1. Он обычно описывает нигилизм как «состояние напряжения, как несоответствие между тем, что мы хотим ценить (или нуждаемся), и тем, как, по-видимому, действует мир.«Впоследствии возникает вопрос, кто такой известный нигилист? Это меня немного смутило, потому что из того, что я читал (TGS, BGE, OGM), он никогда не производил впечатление нигилиста, а скорее как человека, полностью отвергающего нигилизм. , Ницше действительно был моральным нигилистом (он считал, что моральных фактов не существует), так что вот оно. Кто такой Фредерик Ницше? Ницше: есть смысл; значимые страдания ищут, бессмысленные страдания — проклятие — подробнее об этом позже, нигилисты: нет смысла.Ницше называет себя активным нигилистом: «В том, что я был закоренелым нигилистом, я признался себе только недавно. Это часто ассоциируется с крайним пессимизмом и радикальным скептицизмом, осуждающим существование. Анонимный.

Дарвинизм, сайентизм и нигилизм в JSTOR

Информация о журнале

Русское обозрение — многопрофильный научный журнал, посвященный

истории, литературе, культуре, изобразительному искусству, кино, обществу и политике

народов бывшей Российской империи и бывшего Советского Союза.Каждый выпуск

содержит оригинальные исследовательские статьи авторитетных и начинающих ученых, а также

а также обзоры широкого круга новых публикаций.

«Русское обозрение», основанное в 1941 году, является летописью.

продолжающейся эволюции области русских / советских исследований на Севере

Америка. Его статьи демонстрируют меняющееся понимание России через

взлет и закат холодной войны и окончательный крах Советского Союза

Союз.

«Русское обозрение» — независимый журнал, не имеющий единого мнения.

с любой национальной, политической или профессиональной ассоциацией.JSTOR предоставляет цифровой архив печатной версии The Russian

Рассмотрение. Электронная версия «Русского обозрения» —

доступно на http://www.interscience.wiley.com.

Авторизованные пользователи могут иметь доступ к полному тексту статей на этом сайте.

Информация для издателя